Gebäude & Anlagen H2, Wasserstoff

H2-ready: TÜV Thüringen prüft Gashochdruckleitungen auf Wasserstofftauglichkeit

Bei der Suche nach Alternativen zu fossilen Energieträgern wie Erdöl und Erdgas spielt Wasserstoff eine Schlüsselrolle. Wasserstoff kann in sogenannten Power-to-Gas-Anlagen klimafreundlich erzeugt werden, was ihn zum idealen Zwischenspeicher für Energie aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft oder Photovoltaik macht. Der so gewonnene grüne Wasserstoff lässt sich außerdem auch über große Distanzen problemlos transportieren – vor allem dann, wenn dafür das längst bestehende Gasnetz genutzt werden kann. Doch sind die Rohrleitungen auch für Wasserstoff mit seiner geringen Dichte geeignet? Genau das untersuchen Experten des TÜV Thüringen derzeit bei verschieden Werkstoffprüfungen im Labor.

Rund die Hälfte aller Haushalte in Deutschland heizt derzeit noch mit Erdgas, aber auch Gewerbe und Industrie sind vielerorts auf den fossilen Brennstoff angewiesen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll Erdgas perspektivisch durch grünen Wasserstoff ersetzt werden, der in sogenannten Power-to-Gas-Anlagen aus erneuerbarer Energie CO2-neutral erzeugt wird. Mit Hilfe des bestehenden, über 42.000 Kilometer langen Gastransportnetzes ließe sich Wasserstoff gut verteilen, beispielsweise von Windenergie-Anlagen im Norden zu Großverbrauchern im Süden der Republik. Konkrete Umstellungspläne von Erdgas auf Wasserstoff existieren bereits bei vielen Versorgungsunternehmen. Doch sind die bestehenden Gashochdruckleitungen auch für den Wasserstoffeinsatz geeignet? Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) hat dafür bereits ein Regelwerk erarbeitet.

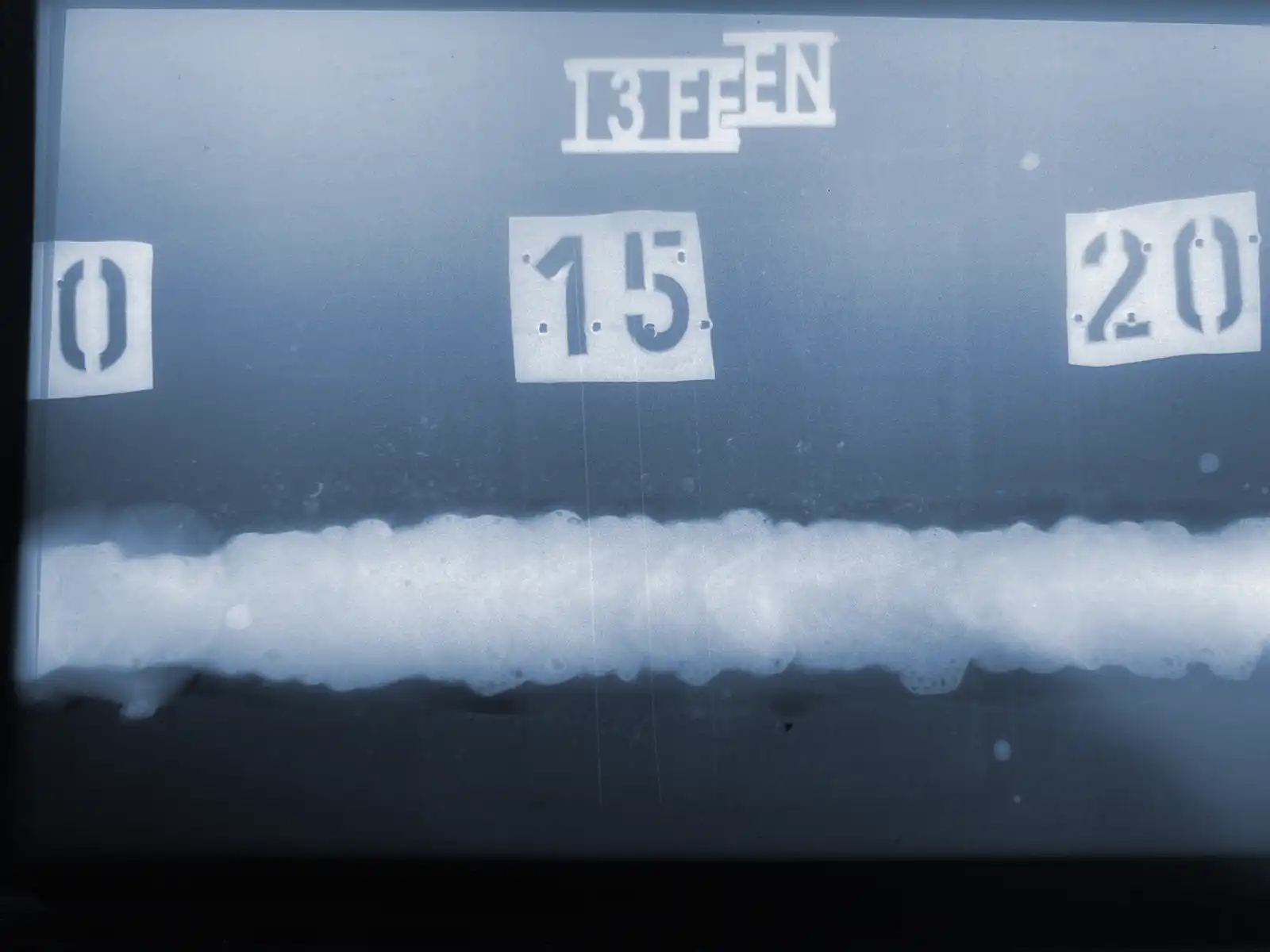

Was im DVGW-Regelwerk zu Papier gebracht wurde, wird derzeit unter anderem im Werkstoffprüflabor des TÜV Thüringen anhand von Materialproben geprüft: Die teilweise aus den 1950er Jahren stammenden Erdgas-Rohrleitungen müssen auf ihre Materialfestigkeit untersucht werden, bevor man grünes Licht für eine mögliche Wasserstofftauglichkeit geben kann. Ein neuralgischer Punkt sind dabei die Schweißnähte: Aufgrund der geringen Dichte des Wasserstoff-Moleküls dürfen gerade hier keinerlei Risse oder Schwachstellen vorhanden sein, ansonsten könnte es zum Entweichen des Gases oder gar zum Bersten der Leitung kommen. Dazu werden die Proben im Vorfeld geröntgt. Schon hier sind mögliche Verunreinigungen, Einschlüsse oder Risse erkennbar. Im zweiten Schritt werden die Proben einer Zugfestigkeitsprüfung unterzogen. Diese werden sowohl an einer Längsschweißnaht als auch an einer quer zum Rohr verlaufenden Schweißnaht aus einer Gashochdruckleitung entnommen und dann einer zerstörenden Prüfung unterzogen.

Mit einer maximalen Kraft von 400 Kilonewton wird die Materialprobe förmlich auseinandergezogen, denn irgendwann zerreißt auch der härteste Stahl. Die Stabilität und Qualität der Schweißnaht zeigt sich daran, dass das Material bei der Zugprobe an einer anderen Stelle als diesem vermeintlichen Schwachpunkt zerreißt. Anhand der Risskante der Probe können die Materialprüfer des TÜV Thüringen Rückschlüsse auf die Güte des metallischen Werkstoffs ziehen. Bei einer sauberen Risskante kann davon ausgegangen werden, dass die Rohrleitung von ihrer Festigkeitscharakteristik auch für den Einsatz von Wasserstoff geeignet ist und somit H2-ready ist. So unterstützen die Sachverständigen des TÜV Thüringen Industrie und Energieversorger bei der Energiewende.