24. April 2025

Haftung, Verkehr, Logistik, Ladungssicherung, Verkehrssicherheit

Recht, Risiko, Realität: Wer ist für die Ladungssicherung verantwortlich?

Es geht schneller, als man denkt: Eine abrupte Vollbremsung, eine scharfe Kurve oder ein unerwartetes Ausweichmanöver – und schon gerät die Ladung im Fahrzeug ins Rutschen oder Wanken. Die Folgen dieses Impulses reichen von Unfällen mit Blechschäden bis hin zum Umkippen des Fahrzeugs, was leider nur allzu oft zu (Dritt-)Schäden an Leib, Leben und Sachwerten führt. Nicht selten hört man anschließend: „Die Fracht war doch gesichert!“ – doch war sie das wirklich?

In der Theorie ist die Ladungssicherung in der Logistikbranche ein etablierter Standard. In der Praxis hingegen stellen unzureichende oder gänzlich fehlende Sicherungsmaßnahmen nach wie vor eine der Hauptursachen für Unfälle mit Sach- oder Personenschäden im Güterverkehr dar. Dabei sollte eines klar sein: Ladungssicherung ist keine Option. Sie ist gesetzliche Pflicht - im Übrigen nicht nur im LKW, sondern im gesamten gewerblichen Verkehr. Es sind also auch Ladungen im Kleintransporter, Anhänger usw. von der Sicherungspflicht betroffen. Und dennoch kommt es tagtäglich zu Schäden, weil Verantwortlichkeiten ignoriert oder Aufgaben nur oberflächlich ausgeführt werden.

Unser aktueller Blogbeitrag beleuchtet, warum Ladungssicherung nicht unterschätzt werden darf – und wie Unternehmen sowie einzelne Akteure den oft anzutreffenden laxen Umgang mit der Verpflichtung wirksam überwinden können.

Lesezeit: 5 Minuten

In der Theorie ist die Ladungssicherung in der Logistikbranche ein etablierter Standard. In der Praxis hingegen stellen unzureichende oder gänzlich fehlende Sicherungsmaßnahmen nach wie vor eine der Hauptursachen für Unfälle mit Sach- oder Personenschäden im Güterverkehr dar. Dabei sollte eines klar sein: Ladungssicherung ist keine Option. Sie ist gesetzliche Pflicht - im Übrigen nicht nur im LKW, sondern im gesamten gewerblichen Verkehr. Es sind also auch Ladungen im Kleintransporter, Anhänger usw. von der Sicherungspflicht betroffen. Und dennoch kommt es tagtäglich zu Schäden, weil Verantwortlichkeiten ignoriert oder Aufgaben nur oberflächlich ausgeführt werden.

Unser aktueller Blogbeitrag beleuchtet, warum Ladungssicherung nicht unterschätzt werden darf – und wie Unternehmen sowie einzelne Akteure den oft anzutreffenden laxen Umgang mit der Verpflichtung wirksam überwinden können.

Lesezeit: 5 Minuten

| AUF DEN PUNKT |

Ladungssicherung im Spannungsfeld zwischen Zeitdruck und Routine – Wer ist verantwortlich?

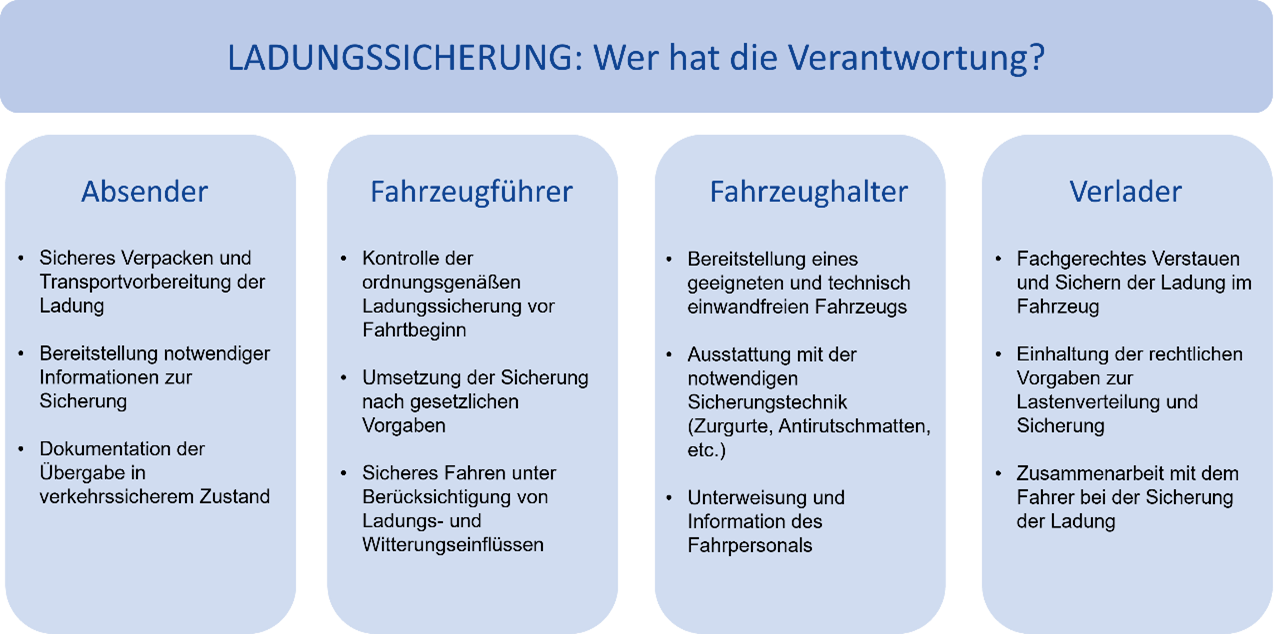

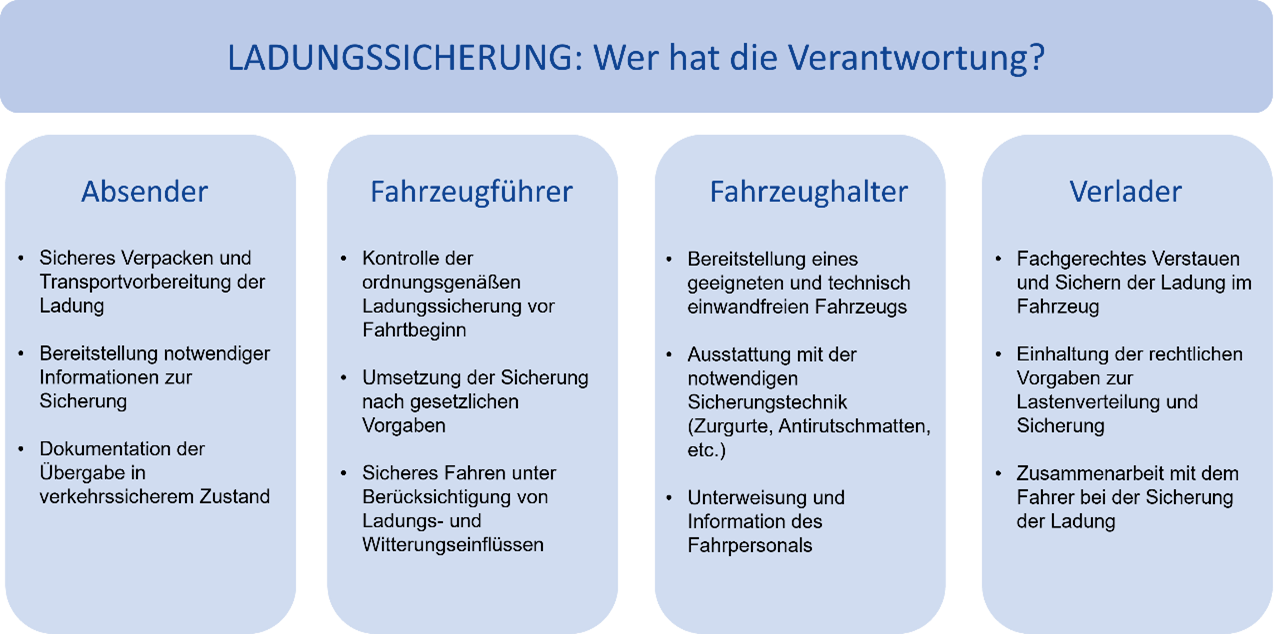

Warum wird die Ladungssicherung in der Praxis so häufig vernachlässigt? Die Gründe sind vielfältig: hoher Zeitdruck, mangelndes Risikobewusstsein oder schlicht fehlendes Wissen. Viele Fahrer und Verlader verlassen sich auf Erfahrungswerte oder das Prinzip Hoffnung – „Das hat bislang immer gehalten.“ Doch was bisher immer gut gegangen ist, kann bei einem Unfall fatale Folgen haben.Besonders problematisch: Die Verantwortlichkeiten werden häufig zwischen den Beteiligten hin- und hergeschoben. Dabei ist gesetzlich klar geregelt, wer in welcher Rolle wofür zuständig ist:

- Der Versender, der den Transport einer Ware veranlasst, muss diese transportsicher verpacken und vorbereiten.

- Der Fahrzeughalter, auf dessen Namen das Fahrzeug zugelassen ist, trägt die Verantwortung für ein geeignetes und verkehrstaugliches Fahrzeug.

- Der Fahrer, der das Fahrzeug im Straßenverkehr führt, muss vor Fahrtantritt prüfen, ob die Fracht ordnungsgemäß gesichert und das Fahrzeug fahrbereit ist. Auch während der Fahrt liegt die unmittelbare Verantwortung für das sichere Befördern der Ware bei ihm.

- Der Verlader, der die Ware physisch auf das Fahrzeug aufbringt, ist verantwortlich für das sachgerechte Verstauen und Sichern der Fracht, so dass sie sich während des Transports nicht bewegt oder zur Gefahr wird.

Beim genauen Betrachten dieser Rollen wird schnell klar, dass diese oftmals von denselben Personen ausgefüllt werden - zum Beispiel, wenn der Spediteur selbst das Fahrzeug fährt, welches auf ihn zugelassen ist. Ihn treffen dann die Pflichten der Verantwortungsbereiche Fahrzeughalter und Fahrer gleichermaßen.

Wird diese Aufgabenteilung in der Praxis nicht beachtet oder bewusst ignoriert, entsteht ein gefährliches Vakuum an Verantwortung. Kommt es dann zu einem Unfall, interessiert es die Behörden wenig, ob Missverständnisse oder Routinen im Spiel waren – alle Beteiligten können zur Rechenschaft gezogen werden.

Rechtliche Rahmenbedingungen: Klare Vorgaben, klare Konsequenzen

Die rechtlichen Anforderungen an die Ladungssicherung sind eindeutig formuliert:

- § 22 StVO: Die Ladung darf weder verrutschen noch herunterfallen – auch bei Notbremsungen oder Ausweichmanövern.

- § 31 StVZO: Das Fahrzeug muss betriebssicher sein.

- § 412 HGB: Regelt die Pflichten zur Ladung und Sicherung im gewerblichen Güterverkehr.

- ADR-Vorschriften: Ergänzen die Regelungen bei Gefahrguttransporten.

- VDI 2700: Gilt als technische Richtlinie und Standardwerk zur Ladungssicherung in Deutschland.

Das Nichtbeachten dieser Vorschriften kann gravierende Konsequenzen nach sich ziehen: Neben Bußgeldern drohen Punkte im Flensburger Fahreignungsregister, Fahrverbote oder strafrechtliche Verfolgung – etwa wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung. Und: Nicht nur der Fahrer, sondern auch Versender, Verlader und Halter des Fahrzeugs können haftbar gemacht werden. Verantwortung lässt sich nicht delegieren – sie bleibt zuordenbar, auch im Nachhinein.

Handlungsfelder für Unternehmen: Von der Pflicht zur gelebten Praxis

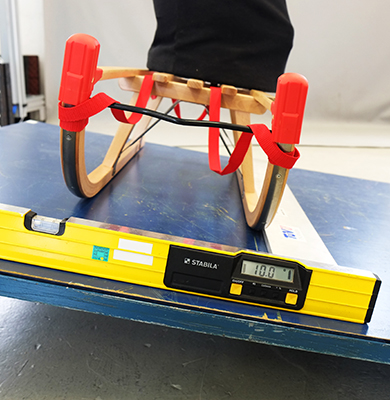

Mangelhafte Ladungssicherung resultiert oft aus simplen Ursachen – Zeitmangel, Unwissen, Nachlässigkeit. Doch so banal diese Gründe scheinen mögen, so dramatisch können ihre Folgen sein. Dabei ist professionelle Ladungssicherung kein Hexenwerk. Mit standardisierten Hilfsmitteln wie Zurrgurten, Antirutschmatten oder Sperrbalken lässt sich nahezu jede Fracht sicher fixieren – vorausgesetzt, sie werden korrekt eingesetzt.

Damit Ladungssicherung nicht zur Randnotiz wird, sondern integraler Bestandteil der betrieblichen Verantwortung bleibt, sind folgende Maßnahmen essenziell:

- Kontinuierlich schulen und sensibilisieren

Regelmäßige Weiterbildung fördert Fachwissen und schafft Bewusstsein für physikalische Grundlagen, rechtliche Anforderungen und praktikable Umsetzungswege. Praxisnahe Trainings – etwa anhand realer Szenarien – sind hier besonders wirksam. - Zuständigkeit eindeutig regeln

Verantwortung darf nicht im Unklaren bleiben. Eine klare, idealerweise dokumentierte Rollenverteilung – beispielsweise über interne Richtlinien oder Checklisten – minimiert das Risiko von Missverständnissen und steigert die Verlässlichkeit der Prozesse. - betrieblicher Abläufe überprüfen und optimieren

Selbst etablierte Routinen sollten regelmäßig überprüft werden. Interne Audits, Zufallsprüfungen oder das Auswerten von Beinaheunfällen helfen, Schwachstellen zu identifizieren und präventiv gegenzusteuern. - in hochwertige Sicherungsmittel investieren

Der Einsatz geeigneter Sicherungssysteme ist unverzichtbar. Der ordnungsgemäße Zustand und das regelmäßige Warten der Ausrüstung müssen gewährleistet sein. Solche Investitionen lohnen sich – wirtschaftlich wie rechtlich.

Fazit: Verantwortung kennt keine Ausnahmen

Die Mehrheit der Unfälle aufgrund fehlerhafter Ladungssicherung wäre vermeidbar – vorausgesetzt, alle Beteiligten sind sich ihrer Verantwortung bewusst und nehmen ihre Rolle ernst. Ladungssicherung ist keine nebensächliche vernachlässigbare Aufgabe, sondern ein gemeinschaftliches Unterfangen mit klaren Regeln, definierten Verantwortlichkeiten und erheblichen rechtlichen Konsequenzen bei Nichtbeachten.

Wer informiert, kontrolliert und strukturiert Verantwortung übernimmt und die Ladung entsprechend sichert, schützt nicht nur Leben und Güter, sondern stärkt auch das Image seines Unternehmens. Wer dagegen auf Routine oder Halbwissen setzt, spielt – oft unbewusst – mit hohen Risiken. Denn eines steht fest: Sicherheit beginnt nicht erst auf der Straße, sondern schon an der Laderampe.

Bleiben Sie wissbegierig!